Retrouvez toute la collection des bustes exposés à la Bibliothèque sur les galeries du Centre d’iconographie!

La Bibliothèque de Genève présente en ses murs une série de bustes anciens de grande valeur patrimoniale. Cette collection a été constituée, pour l’essentiel, entre 1800 et 1950 grâce aux dons consentis par des familles genevoises. Elle a récemment fait l’objet d’une nouvelle attention, à la faveur d’un réaménagement partiel des locaux. Comment exposer une telle collection aujourd’hui? Comment valoriser des œuvres qui constituent le témoignage d’un moment important de l’histoire de l’institution et plus généralement de l’histoire et de l’histoire de l’art genevois?

La Bibliothèque de Genève présente en ses murs une série de bustes historiques liés à des personnalités publiques. Lors du réaménagement de ses espaces en 2019-2020, leur présentation a été entièrement revue. Préalablement, l’état matériel de chaque pièce a été examiné. Dépoussiérage et nettoyage voire restauration ont été menés. Les supports ont été revus ou créés pour assurer la conservation des œuvres à long terme et autoriser de bonnes conditions d’exposition. Ce fut aussi l’occasion d’entreprendre une campagne photographique systématique. Enfin, les informations concernant les auteurs et les personnes figurées ont été mises à jour dans la base de données du Centre d’iconographie.

Exposer les bustes : la position de la Bibliothèque dans le débat contemporain

En parallèle, la question de l’exposition de cette collection patrimoniale ne pouvait ignorer les débats touchant la légitimité à maintenir dans l’espace dévolu au public, de la mémoire monumentale de personnalités dont les actes justifièrent, à une époque donnée, leur célébration par l’érection d’un buste. En 2022, deux rapports, l’un commandé par la Ville de Genève, l’autre par l’Université de Genève ont analysé les profils de «grands hommes» célébrés dans les lieux publics ou à travers les noms de rues, notamment ceux «ayant encouragé le racisme et le colonialisme». Ces recherches ont également relevé l’invisibilité publique des minorités, des femmes ou des pauvres. L’étude de l’Université, en particulier, souhaitait contribuer à résoudre la «tension entre des choix du passé et une ambition pour le présent». Des décisions ont d’ailleurs suivi: désormais, le nom de Carl Vogt ne désigne plus l’un de ses sites de l’Université.

Dans ce contexte, publier une série de billets dans le blog sur l’histoire et la collection des bustes constitue, à nos yeux, une manière rigoureuse et nécessaire de rendre compte du rôle d’une bibliothèque patrimoniale et de recherche. Il importe toutefois d’en rappeler les fondements.

En premier lieu, nous reconnaissons qu’une société doit pouvoir en tout temps réévaluer les conditions de célébration dans l’espace public de celles ou ceux qui ont été magnifiés par la collectivité à un moment donné. En tant qu’institution publique, en charge de la préservation des traces mémorielles produites au fil du temps, la Bibliothèque de Genève se doit de documenter et conserver les informations qui accompagnent les transformations majeures de l’espace public d’hier comme d’aujourd’hui.

On ne saurait toutefois se satisfaire de ce seul rôle documentaire, indispensable, mais quelque peu passif. En contrepoint des débats civiques et politiques, nous plaidons pour que toute réévaluation au nom des valeurs incarnées dans la société, soit accompagnée d’une connaissance historique. Évidemment, cette connaissance ne relève en rien du récit mythologique qui a pu fonder le geste commémoratif. L’acquisition de cette connaissance est affaire de collaboration entre monde de la conservation et de la recherche historique. Sans elle, les parangons de vertu reproduiront les errances des pires idéologies sans même s’en rendre compte.

Aucune statue, aucun buste ne pourra restituer les inévitables ambiguïtés et les contradictions constitutives de l’action humaine. Ces contradictions s’inscrivent dans un contexte déterminant pour en mesurer l’originalité, le conservatisme ou la dimension réactionnaire, en regard des idées circulantes de l’époque. En outre, parce qu’il y a eu célébration collective, il faut porter l’analyse historique non seulement sur la figure honorée, mais également sur les conditions de production du geste commémoratif.

Pour toutes ces raisons, en tant qu’institution patrimoniale, nous ne dérogerons pas à notre mission: préserver dans leur intégrité et leur authenticité, les archives, les objets, sans égard à l’idéologie qui les porte, aussi détestable soit-elle.

Mais préserver, c’est aussi, toujours, montrer en contexte. Or montrer, c’est aussi, toujours, préserver les conditions d’un espace de discussion et de débat qui n’esquive en rien les conflits et les champs de forces constitutifs des rapports sociaux et politiques du présent. Renoncer à cette discussion signerait la défaite des valeurs que les démocraties portent et que servent des institutions culturelles comme la Bibliothèque de Genève. Donc, oui, nous exposons les bustes historiques dans les salles de la bibliothèque aux Bastions.

L’exposition des bustes envisagée comme ensemble archivistique

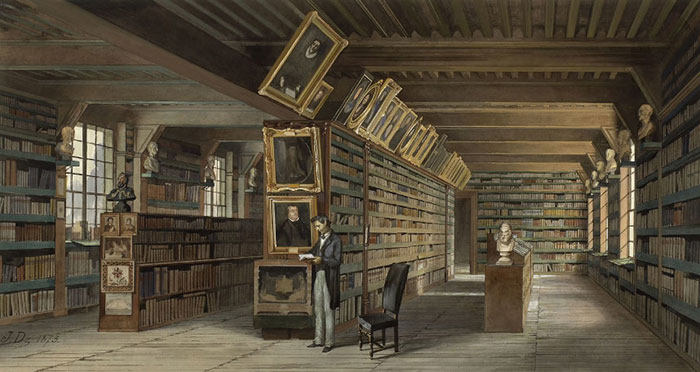

Exposer les bustes de la collection s’inscrit aussi dans une tradition. La Bibliothèque donne à voir en ses murs depuis plus de deux siècles des tableaux, sculptures et ouvrages. À l’origine même, figuraient certaines pièces d’histoire naturelle et d’ethnographie. C’était le cas dans les locaux de l’Académie (collège Calvin actuel), et ce mode d’exposition mélangeant livres et œuvres d’art s’est maintenu dans les salles du bâtiment inauguré en 1873 aux Bastions.

Aquarelle, 1873 (CIG 0201)

De plus, la valeur patrimoniale de la collection de bustes est loin d’être négligeable et mérite qu’on en cerne la spécificité. Constitué pour l’essentiel entre 1800 et 1950 grâce aux dons consentis par des familles genevoises, l’ensemble est contemporain de la période d’affirmation nationale de Genève, qui se cherche alors une nouvelle identité après avoir rejoint la Suisse en 1815; cette quête patriotique a suscité des commémorations, comme celle de l’Escalade, des récits littéraires et la création de nouvelles images et monuments. Comme par le don d’archives privées, il s’agissait pour les familles genevoises d’assurer à travers les bustes, la mémoire des plus «illustres» d’entre eux: des hommes de confession protestante quasi exclusivement, dont on jugeait l’action remarquable. À travers eux, on valorisait la Cité qui les a vus naître. Sans ces dons, les sources essentielles de l’histoire genevoise, désormais accessibles à tous, n’existeraient pas. Mais il faut souligner aussi que ces sources sont socialement et culturellement liées pour la plupart, aux classes les plus favorisées et que l’invisibilité décelée dans les espaces publics touche aussi les archives privées genevoises conservées.

Tout en ayant conscience de ce biais sociologique, renforcé par la nature même d’un geste artistique coûteux et de pure distinction sociale, la production de bustes témoigne d’un moment essentiel, celui de la renaissance de l’intérêt pour la sculpture, un médium longtemps négligé dans la «Rome protestante». Faire un buste, c’est recourir à des artistes étrangers de valeur ou aux meilleurs praticiens locaux. À tous ces égards, les bustes témoignent d’une époque révolue, mais qui fait partie de l’identité de la Bibliothèque dans laquelle s’est ouvert, en 1702, le premier musée genevois.

L’ensemble de ces considérations a dicté le mode de présentation des bustes en 2020. C’est à dessein que l’exposition dans les salles reprend les principes du 19e siècle. Bien loin de magnifier telle ou telle figure, les bustes ne sont pas montrés comme la sélection des pièces les plus remarquables, mais comme une série qui fait sens en tant qu’ensemble, quasi archivistique. Une seule exception à ce principe a été faite au rez-de-chaussée du bâtiment où sont rassemblés des bustes de personnalités célèbres, majoritairement le fait d’artistes étrangers de premier plan qui témoignent du rayonnement de Genève.

Comprendre l’exposition des bustes: un exemple

Voilà deux bustes provenant du fonds de la Fondation Archives Dufour: Napoléon sculpté par Chinard (1801) et Dufour par Pradier (1849). Le buste de Napoléon, aux indéniables qualités artistiques, n’est pas le signe d’une admiration ancienne de la population genevoise pour le futur empereur: la défaite des troupes impériales françaises, le 31 décembre 1813, est encore célébrée à Genève chaque année…

En fait, ce portrait a appartenu à l’ambassadeur de France, avant de passer à l’un des fondateurs de la Suisse moderne, le très libéral général Guillaume Henri Dufour, dont la Bibliothèque conserve les archives familiales. La présence de ce buste est à comprendre comme un signe manifeste de l’influence déterminante de la France sur les élites genevoises et, plus largement, sur la jeune Confédération helvétique; il fait écho au buste de Dufour par Pradier, exposé dans la salle voisine, dont une réplique a été offerte à l’empereur Napoléon III, ami du général suisse.

Voir aussi ces autres blogs de la Bibliothèque en rapport avec le sujet